経験から学ぶ。よって経験とは修羅場である。すぐに理由をいう人がいる。これは成長の機会を逃すことを意味する。理屈をいっても、知識が豊富でも行動しなければ、行動を変えない限り結果は変わらない。どうして行動を変えないのか。免疫が働く。immunity to changeである。自分を守るための免疫が成長の機会を逃すことになる。

先にも触れたEffectuationでは、アイデア×行動=機会という考え方がある。この場合の行動は特にBoundary Spannerを意味する。積極的に外に人脈を求め、偶然の出会いから賛同者を得ることである。単独でイノベーションは起こせない。

亡くなられた野中郁次郎さんは三大疾病の一つに分析過剰そして計画過剰を指摘した。VUCA時代において、机の前に座ってネットで情報を調べ、実行されない細い糸のようなシナリオを作ることに、どれだけの意味があるのだろう。

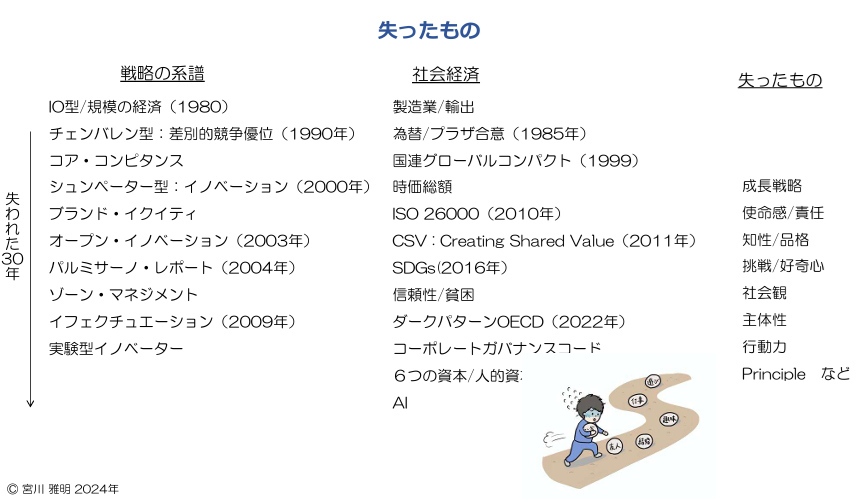

ゲーリーハメルが指摘したように、優秀さ(専門性)より情熱や好奇心が勝るのは、行動力の差である。